Minakshi Menon

Minakshi Menon

Minakshi Menon est membre du groupe de recherche Krause de l’Institut Max Planck pour l’histoire des sciences à Berlin, où elle dirige un groupe de recherche sur le célèbre traité de botanique hollandais Hortus Indicus Malabaricus – « Hortus Indicus Malabaricus: the Eurasian Life of a Seventeenth-Century 'European' Botanical Classic » (« Le Hortus Indicus Malabaricus : la vie eurasienne d’un traité de botanique classique ‘européen’ »). Menon travaille aussi sur une monographie, dont le titre provisoire est Empiricism’s Empire: Natural Knowledge Making, State Making and Governance in East India Company India, 1784-1830 (L’empire de l’empirisme : connaissances naturelles, formation des États et gouvernance au sein de la Compagnie des Indes orientales, 1784-1830). Elle a récemment été éditrice d’un numéro spécial du journal South Asian History and Culture, volume 1-18 (2021).

Réflexions sur les lettres des Gwillim

Elizabeth Gwillim était une correspondante perspicace. Ses lettres, riches de détails sur la gestion du ménage et la dernière mode en matière de chapeaux et de robes, ainsi que ses observations sur la nature, révèlent ce que l’anthropologue Ann Laura Stolera définit comme une certaine « densité discursive entourant les questions liées au ressenti ». Lady Gwillim présente ses réflexions et ses conclusions morales sur les sentiments privés et leurs effets dans la vie publique, sur les sensibilités raciales, et sur les effets psychiques de la colonisation, tant sur les colonisateurs que sur les colonisés. Il ne devrait donc pas être surprenant de la voir écrire sur Madras; elle observe avec finesse l’émergence de nouvelles subjectivités parmi les colonisés. Voici ce qu’elle écrit à sa mère, Esther Symonds, peu après son arrivée à Madras.

N’est-il pas étrange d’être considérés comme les maîtres d’un lieu? Il n’arrive jamais de croiser un Anglais qui ne soit promené en calèche ou en palanquin. Les cipayes, c’est-à-dire les soldats noirs, ont les mêmes manières que les nôtres; même aujourd’hui, alors que je vois si souvent de leurs régiments, soit à pied ou à cheval, je ne peux m’empêcher d’être surprise quand je les croise, que j’observe leurs visages noirs; formés par notre peuple, ils en partagent presque entièrement l’allure. Ils ont une si haute estime d’eux-mêmes qu’ils ne risquent pas de se lier d’amitié avec leurs compatriotes. Pendant mes promenades matinales, je passais près du camp installé dans les environs; je trouvais très divertissant de voir les caporaux entraîner des troupes maladroites, de jeunes débutants. Ces caporaux avaient exactement les airs et les manières de ceux du parc.

Un lecteur muni même de vagues connaissances en matière de critique culturelle postcoloniale reconnaîtra le phénomène décrit ici. Homi K. Bhabha a formulé à ce sujet une théorie connue, dans laquelle il le baptise « mimétisme » : « le désir d’un Autre réformé, reconnaissable, mais présentant une différence; il serait presque identique, mais pas tout à fait » (The Location of Culture, London and New York: Routledge, 1994). Cette formulation de Bhabha exprime à la fois les anxiétés coloniales et les effets subversifs de la mission de civilisation sur d’autres peuples. Le désir du colonisateur de réformer, de prodiguer à ses sujets les bienfaits de la Raison européenne donne lieu à un état d’ambivalence. Il était impératif que ces « hommes mimes », formés à devenir « presque identiques, mais pas tout à fait », demeurent sujets de l’Empire britannique. Mais serait-ce le cas? Les Britanniques feraient-ils faire aux Indiens le cadeau de la Constitution britannique, si leur règne se poursuivait? Bhabha nous aide à reconnaître la peur, derrière l’affirmation péremptoire de Gwillim selon laquelle les cipayes entraînés par les Britanniques ne retourneraient jamais à leurs « sombres » origines. Ce qui fait la force de l’analyse de Bhabha, c’est qu’il souligne que ce mimétisme n’est jamais que partiel – des hommes anglicisés ne seront jamais des Anglais. Ce type de présence partielle requiert donc un contrôle colonial continu, qui porte en lui la menace permanente du désaveu. Que cache ce mimétisme colonial? Impossible de le savoir. J’avancerai que c’est cette même incertitude qui a inspiré le langage insolite employé par Mary Symonds dans une lettre envoyée à son correspondant amateur de botanique, Reginald Whitely.

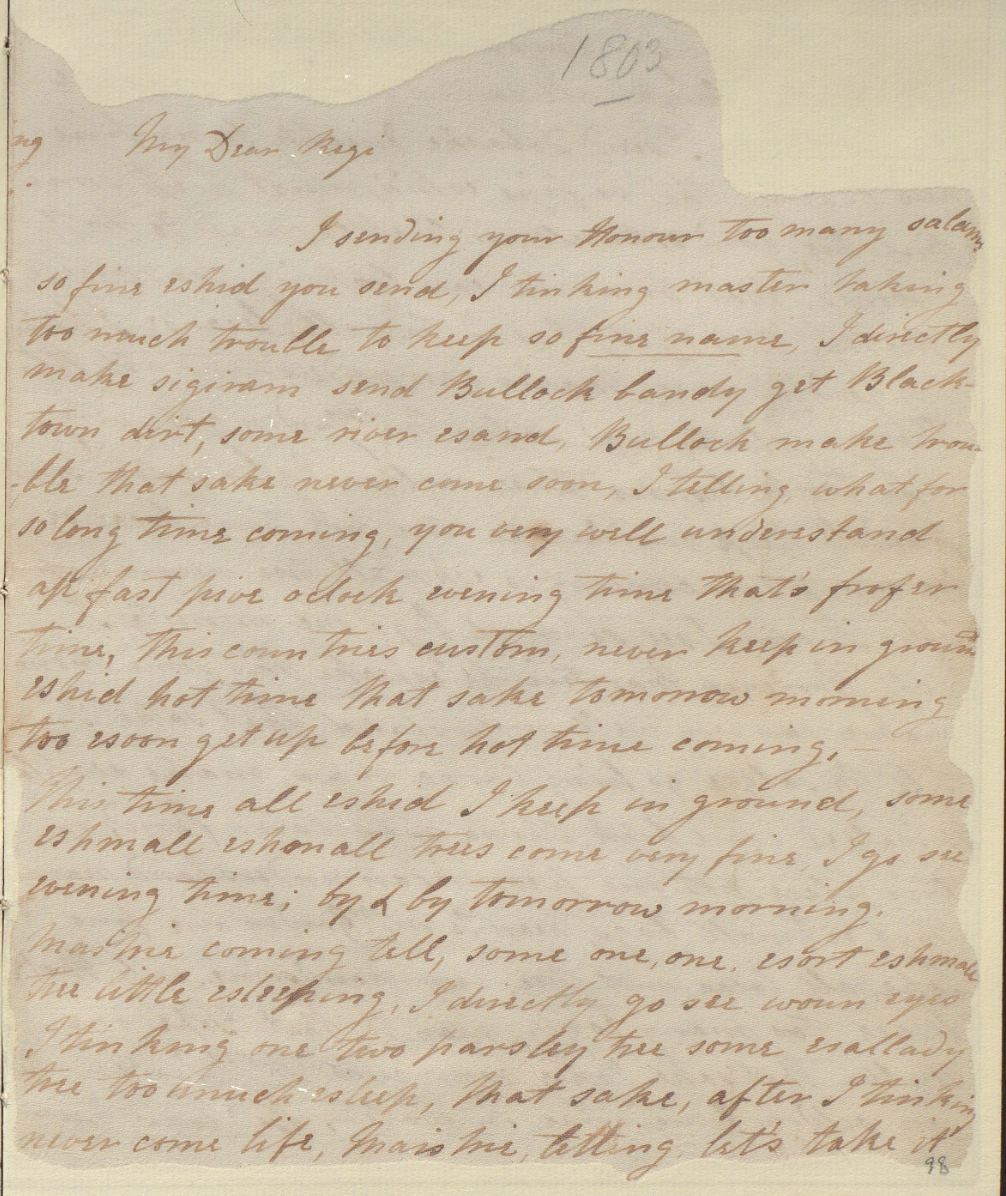

Cette lettre, qui serait un mot de remerciement en réaction à un présent, reproduit de façon moqueuse une sorte d’« anglais noir », imitant un esclave. L’empressement du domestique noir à plaire, à répondre immédiatement au langage du commandement (« Moi envoyer à l’instant un shigram à bœufs chercher de la terre de Blacktown »…), garantirait la sécurité de l’Empire. Vraiment?

« Anglais noir »

Mon cher Regi

Moi transmettre à votre Honneur nombre de saluts pour l’envoi de ces belles g’aines, et moi penser que le Maître se donne trop de peine pour la grandeur de son nom. Moi envoyer à l’instant un shigram à bœufs chercher de la terre de Blacktown et du sab de rivière; si les bœufs ont du mal, ça prendre bien du temps, moi vous le dis, car tout prend du temps; passé cinq heures du soir, c’est la bonne heure, ça est la coutume du pays. Ne jamais garder les g’aines en terre quand temps très chaud; demain matin, se lever avant la chaleur.

Cette fois, moi garder toutes ces g’aines en terre, et arrivent jolis jolis petits arb’, moi aller les voir le soir. Demain matin, disent les maîtres, les arbust’ dormiront encore, je vais les voir de mes yeux. Moi avoir pensé que les arbres persil, les sylvestres dormaient trop longtemps; moi avoir pensé que jamais ne viendrait d’eux la vie, Maître...

Les « g’aines » renvoient au sac de semences envoyé par Whitely aux deux sœurs. Le facétieux Whitely, ayant imité des caractères chinois pour identifier chaque sac par écrit, se voit bien attrapé à son tour en recevant cet échantillon d’« anglais noir » - une rétorque tout à fait appropriée pour un métropolitain peu au fait du mimétisme colonial. Symonds, qui écrit en se mettant à la place du domestique noir, indique avoir pris la tête des opérations et mis les graines en terre afin qu’elles puissent germer (« ... Moi avoir pensé que les arbres persil, les sylvestres dormaient trop longtemps; moi avoir pensé que jamais ne viendrait d’eux la vie, Maître...... »), avant d’envoyer rapidement le dubash (traducteur) de la maison trouver un « Chinois » capable de décoder le nom en « chinois » des plantes.

Symonds, toujours dans la peau d’un domestique, explique qu’il est plus facile de s’attirer les bonnes grâces du maître et de la maîtresse quand on prend sincèrement leurs intérêts à cœur. Ainsi, son personnage sait exactement quoi faire pour empêcher les serpents d’atteindre le jardin de sa maîtresse – suffit d’aménager un nullah (ruisseau). Pourtant, tout ce qui intéresse cette dernière, c’est de connaître le nom scientifique de l’étrange chat qui enlève ses volailles et ses moutons. Cet animal inconnu, une fois tué, est examiné, puis identifié comme étant un « lynx »; mais, et surtout, transformé en succulent cari pour le plus grand bonheur des porteurs de palanquin... (Si je me fie à la description de Mary, ce fameux « lynx » était fort probablement une civette des palmiers (Paradoxurus hermaphroditus). Elles étaient innombrables dans l’État du Kerala, où je suis née. Elles avaient aussi l’habitude d’envahir la maison de ma grand-mère, à Kochi, où j’ai passé mon enfance, vivant dans la peur de leurs griffes et de leurs sécrétions nauséabondes).

Le dernier paragraphe de cette lettre, où s’expriment à la fois Mary Symonds et Mary Symonds dans son rôle de domestique noir, met Whitely au défi de décoder son langage. Les Britanniques, comme elle tente de le persuader, doivent apprendre l’idiome de l’endroit, sous peine de perdre le contrôle : « Moi penser que malgré tout le mal que je me donne, Maître Regi jamais ne se donnera la peine; c’est pourquoi moi dire à la maîtresse qu’elle doit apprendre à écrire un peu le gentoo [hindou]; j’envoie ici un cadjan [bande de feuille de palmier]; si le Maître ne trouve jamais à écrire en cadjan, continuons d’essayer... »

Et dans le cas contraire? Un avertissement chargé, révélateur du sort du règne de la Compagnie : des « petits malheurs », soit des coupes sévères, suivront inévitablement : « [M]ais si le Maître se fâche contre moi, moi lui couper les oreilles, lui entailler la gorge d’un bon coup ».